生理時の頭痛はなぜ起こる?片頭痛の原因や対処法を解説

記事公開:2025.1.29

生理前や生理中など、生理周期の決まったタイミングで頭痛の症状に悩む女性は多くいます。生理周期に関連した頭痛には、いくつかの要因があり、症状によって痛みを緩和する方法も違います。

この記事では、婦人科医監修のもと、生理前や生理中に起こる頭痛の原因や症状のほか、対処法について解説します。気分が沈みがちな生理期間をできるだけ快適に過ごせるよう、ぜひ参考にしてください。

生理前や生理中の頭痛はどのくらいの女性が悩んでいる?

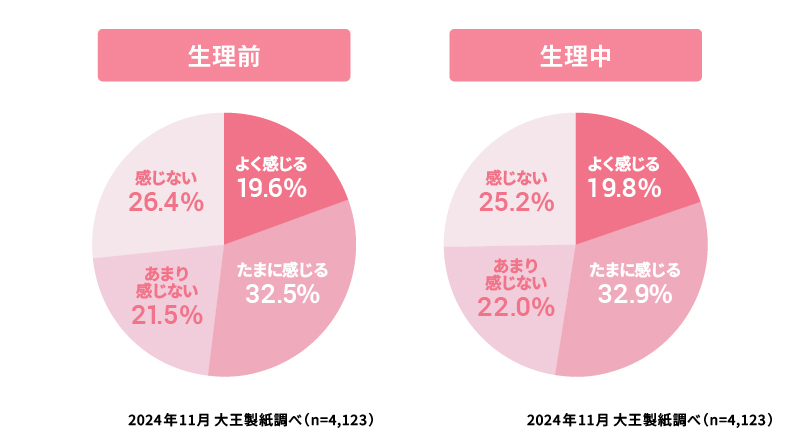

生理前もしくは生理中に頭痛がある女性は、どの程度いるのでしょうか。クラブエリエール会員の女性にアンケートを行い、実態を調査しました。

【調査概要】

調査対象:クラブエリエール会員の10代以上の女性

調査期間:2024年11月5日~11月12日

調査手法:インターネットを利用したアンケート調査

有効回答数:4,123件

■生理前や生理中に、頭痛を感じることはありますか?

クラブエリエール会員の女性にアンケートを実施したところ、生理前と生理中に頭痛を「よく感じる」と回答した人は、どちらも20%近くに達する結果となりました。

生理前、生理中ともに頭痛を「よく感じる」または「たまに感じる」と答えた女性は半数以上にのぼり、多くの女性が生理周期に関連した頭痛を感じていることがわかります。

生理前や生理中の頭痛の種類と症状

生理前や生理中に起こりやすい頭痛は、主にズキンズキンと波打つような痛みを伴う「片頭痛」です。ただし、人によっては頭を締め付けられるような痛みを感じる「緊張型頭痛」を引き起こしている場合や、片頭痛と緊張型頭痛を併発している場合もあります。

片頭痛と緊張型頭痛は、それぞれ対処法が異なるため、まずは下記の項目をチェックして、自分の症状にあてはまるのがどちらなのかを確認してみましょう。

<片頭痛の一般的な症状>

・頭の片側、または両側にズキンズキンと波打つような痛みがある

・体を動かすと痛みが増し、ひどいときは吐き気を伴う

・頭痛が始まる前に目がチカチカするなど、前兆がある

・音や光に敏感になる

・入浴すると頭痛が悪化する

<緊張型頭痛の一般的な症状>

・頭を締め付けられるような痛みがある

・首や肩がひどくこっている

・目の疲れを伴い、頭が重く感じる

・頭が重いという感覚が慢性的に続く

・入浴すると頭痛が軽減する

生理前や生理中の頭痛の原因

生理前や生理中に起こる頭痛は片頭痛であることが多く、その主な原因は女性ホルモンの「エストロゲン」の変動と考えられています。一方、緊張型頭痛を引き起こしている場合は、生理によるストレスや血行不良、睡眠不足などが関わっている可能性があります。

ここでは、それぞれの頭痛の原因について、詳しく見ていきましょう。

片頭痛の原因

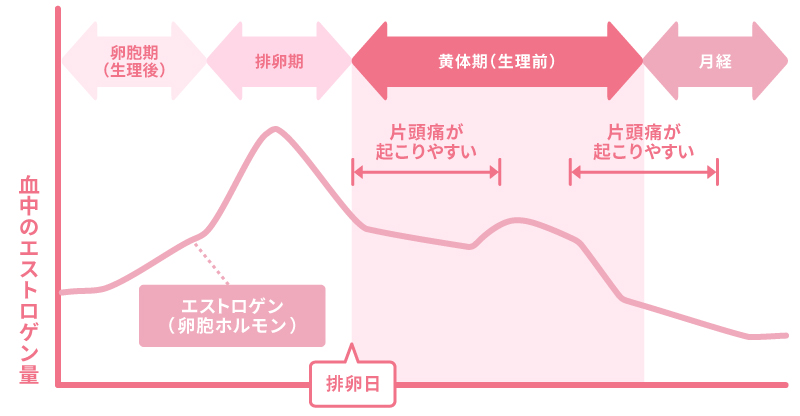

生理前や生理中に起こる片頭痛は、女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの分泌量が低下することが原因と考えられています。エストロゲンの分泌量は、排卵前をピークに急激に減り、その後、徐々に増えていき、生理前に再び減少するサイクルです。

エストロゲンの減少に伴い、血管の収縮をコントロールして痛みを抑える働きを持つ脳内物質「セロトニン」も減少します。このセロトニンの減少により、脳内の血管が拡張し、神経が圧迫されることで片頭痛が引き起こされると考えられています。

特に、エストロゲンが減少するタイミングである、生理前や生理中、排卵直後は、片頭痛が起こりやすくなります。

■生理に関連する片頭痛とエストロゲンの変動の関係

緊張型頭痛の原因

緊張型頭痛の主な原因は、心身のストレスです。日頃のストレスに加え、生理時に感じるストレスが重なることによって筋肉が過度に緊張すると、乳酸などの疲労物質が蓄積したり、脳内で痛みを調整する機能が低下したりして、頭痛を引き起こします。

例えば、日頃から長時間のパソコン作業や、睡眠不足によって心身のストレスが蓄積している状態で、生理に伴う血行不良やストレスが重なると、緊張型頭痛が起こりやすくなると考えられます。

生理前や生理中の頭痛の対処法

頭痛の対処法には、生理に関する頭痛全般に共通するものと、片頭痛か緊張型頭痛かによって変わるものがあります。そのため、前述した「片頭痛の一般的な症状」と「緊張型頭痛の一般的な症状」で、どちらのタイプかを見極めてから、対処することをおすすめします。

なお、片頭痛と緊張型頭痛を併発している場合は、下記で紹介する対処法をいくつか試して、痛みが緩和される方法を見極めるといいでしょう。

片頭痛、緊張型頭痛に共通する対処法

まずは片頭痛、緊張型頭痛に共通する対処法をご紹介します。基礎体温表をつけたり、生活習慣を見直したりすることが主な対処法となります

基礎体温表をつける

基礎体温を記録することで、生理周期を把握できます。併せて、頭痛が起きたタイミングを記録することで、生理周期と頭痛の関係がわかり、頭痛が起きるタイミングの予測や受診時の医師への説明に役立ちます。

なるべく予定を入れずに安静にする

頭痛があるときは、なるべく予定を入れずに安静に過ごしましょう。生理周期から頭痛のタイミングがわかっていれば、その時期に予定を入れないようにすることもできます。光や音などの刺激をできるだけ減らし、リラックスして過ごしてください。

マグネシウムをとる

マグネシウムは、頭痛の予防と緩和に効果があるといわれています。生理中はマグネシウムが不足しがちなので、積極的にとることをおすすめします。マグネシウムを含む食品には、アオサなどの海藻類、大豆製品、ナッツ類、玄米、カキ、ほうれん草、サツマイモなどがあります。

鎮痛剤を持ち歩く

痛みが出てしまったときのために、鎮痛剤を持ち歩くことをおすすめします。病院で診断を受けた上で、自分の症状に合った鎮痛剤を使用するのもいいでしょう。

ピルを処方してもらう

エストロゲンの影響で頭痛が起きている場合は、ピルの服用で改善する場合もあります。ただし、片頭痛持ちの人は、服用に際して慎重に検討する必要があるため、必ず医師の診察を受けた上で服用してください。

片頭痛の対処法

生理中に片頭痛がある場合は、血流を良くすると痛みが増す可能性があります。下記で紹介するように、痛む部位を冷やしたり、湯船に浸かるのを控えたりすると症状が緩和しやすくなるので、試してみてください。

頭痛がする部位を冷やす

片頭痛は、血管の拡張が原因のひとつです。痛む部位を冷たいタオルや冷却シートなどで冷やすと、痛みが緩和されやすくなります。

運動やマッサージは控える

片頭痛は、血行が促進されると痛みが増すため、運動やマッサージなどは控えることをおすすめします。生理中はなるべく、安静にして過ごしましょう。

入浴は湯船に浸からず、シャワーのみにする

湯船に浸かると血行が促進されるため、片頭痛があるときは避けたほうがいいでしょう。湯船に浸からずシャワーのみにし、短時間で済ませることをおすすめします。

緊張型頭痛の対処法

生理中に緊張型頭痛がある場合は、片頭痛とは反対に、体を温めることで痛みが緩和されます。症状が出てきたら、下記に紹介する対処法を試してみてください。

湯船に浸かるなどして、体を温める

緊張型頭痛の原因となる筋肉の緊張と血行不良を解消するには、体を温めることが有効です。湯船に浸かって入浴したり、肩や首に蒸しタオルをのせたりして、緊張している部位を温めましょう。湯船に浸かって痛みが増す場合は、シャワーのみに切り替えるなどの対応をしてください。

ストレッチやマッサージでこりをほぐす

ストレッチやマッサージでこりをほぐし、血行を良くすることも緊張型頭痛の緩和におすすめです。生理中は激しい運動は控えたほうがいいため、軽いストレッチやマッサージで血行を促してください。片頭痛を併発している場合は、痛みが増す可能性があるため、様子を見ながら行いましょう。

血行促進につながる栄養素をとる

生理中の緊張型頭痛には、血行を良くするビタミンEを含む食材をとることもおすすめです。ビタミンEは、卵やかぼちゃ、アーモンドなどのナッツ類、アボカドなどに多く含まれます。ただし、片頭痛を併発している場合は、とりすぎに注意してください。また、意識的に水分補給することも大切です。

いつもと違う激しい頭痛はすぐに受診しよう

生理周期に関係なく、いつもと症状が異なる頭痛が起きた場合は、重大な病気が潜んでいる可能性があります。特に、下記のような症状があるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。

<すぐに受診すべき頭痛の症状>

・激しい頭痛が突然起きる

・今までと違う種類の頭痛が起きる

・痛みが数日間でだんだん増している

・頭痛以外に発熱の症状も続く

・頭痛に加えて体の麻痺やしびれ、言葉のもつれなどがある

監修者のご紹介

佐藤杏月先生

八丁堀さとうクリニック副院長 医学博士 日本産婦人科学会専門医

日本医科大学卒。日本医科大学武蔵小杉病院を中心に16年間産婦人科医として地域のハイリスク妊婦や、婦人科疾患の診療を行ってきた。3人の子供の子育てと仕事の両立を目指し、整形外科医のご主人とともに2020年八丁堀さとうクリニックを開業。

八丁堀さとうクリニック

【商品紹介】あなたに寄り添う「エリス」シリーズ

頭痛だけでなく、生理中はわずらわしいことがたくさんあります。生理期間を少しでも快適に過ごせるよう、生理用ナプキンにはこだわりたいものです。

「エリス」シリーズは、ひとりひとり違う生理に対する悩みに寄り添い、生理中も自分らしくいられるようにサポートする生理用ナプキンブランド。やさしい肌触りと快適な使用感、持ち運びやすさ、デザイン性など、毎月の生理期間を快適にする工夫を施しています。

「エリス」シリーズについては、こちらもチェックしてみてください。

エリス

生理前や生理中の頭痛は、原因に応じた対処が重要

生理前や生理中に起きる頭痛は、片頭痛と緊張型頭痛の2種類があります。原因によって対処法は変わるので、まずはどの種類の頭痛なのか把握してから、今回ご紹介した方法を試すことが大切です。また、医療機関を受診して、自分に合った薬を処方してもらうこともおすすめします。

頭痛の適切な対処法を見つけて、生理前や生理中の生活をより過ごしやすく、快適なものにしましょう。

よくあるご質問

生理前や生理中の頭痛の症状は?

生理前や生理中の頭痛には、片頭痛と緊張型頭痛があり、それぞれ症状が異なります。片頭痛の症状は、頭の片側や両側がズキンズキンと波打つような痛みで、体を動かしたり温めたりすると悪化します。緊張型頭痛の症状は、頭を締め付けられるような痛みで、体を冷やすと悪化するため注意が必要です。

生理前や生理中の頭痛の原因は?

生理前や生理中に起こる片頭痛の原因は、女性ホルモンであるエストロゲンの変動が関係していると考えられています。生理周期のうちエストロゲンが急減するタイミングで、血管収縮や痛みの抑制に関わる脳内物質セロトニンも急減するため、頭痛が起こります。

また、生理前や生理中に起こる緊張型頭痛の原因は、主に心身のストレスです。無理な姿勢やパソコンの長時間使用による肩・首の筋肉の緊張、生理にまつわる精神的ストレスなどで引き起こされます。

生理前や生理中の頭痛の対処法は?

生理前や生理中の頭痛の対処法は、「安静に過ごす」「マグネシウムの摂取」「鎮痛剤の服用」などが効果的です。また、片頭痛の場合は、血行が良くなると悪化するため、痛みのある部位を冷やすといいでしょう。

反対に、緊張型頭痛の場合は血行を良くすることで症状が改善されるため、体を温めたり、ストレッチをしたりして、筋肉をほぐすことをおすすめします。

画像提供/PIXTA

関連記事

-

-

-

-

ラベンダーローズ

-

-

-

-

-

-

サーヤ

-

-

道の駅好き

-

なんなん

-

こむ

-

-

kjkママ

-

-

-

-

muyu

-

-

-

-

-

ルルばぁば

-

-

-

onちゃん

-

-

マルス

-

-

茗荷

-

きたみん

-

-

-

風船

-

-

-

-

ほうじ茶

-

-

蘭子

-

-

-

-

-

-

-

ミーちゃん

-

-

みるく☆

-

-

-

-

-

すだち よしみいつもエリエールを使っています

-

-

-

-

ぷぅぷぅ

-

-

-

新しい仔犬のしっぽ

-

ポチコ

-

snow

-

-

-

ももだいふく

-

ヒミコ

-

-

にっけ

-

みくみく苺

-

アリア

-

-

-

えれふぁんとがーる

-

ひろにゃん

-

エール大王

-

-

-

misamisa

-

むさしまる

-

-

-

-

あくあく

-

けんまる

-

-

-

りえこ さく

-

junjun

-

たつはる3人のママです

-

ちゅーちゃん

-

-

あちりち

-

-

-

-

m.mama

-

ひろきっち

-

jun jun

-

モルモット

-

じんむつ

-

-

にここっ

-

-

ちー⭐️

-

minajy

-

あさちゃん

-

-

-

いぶにゃん

-

-

-

かなん

-

-

寿利子

-

-

-

-

ぱっぱ

-

-

ねこみみ

-

さえ22

-

ぱんこさん

-

-

ue

-

-

-

-

-

-

-

-

もこ侍

-

-

-

おんまりりん

-

-

-

-

-

-

シリカゲル

-

-

MOTOYAN_0220

-

ツンチ

-

-

リー

-

-

とも☆

-

-

-

こあらん

-

-

-

うさポンとうさピイうさぎのポンタとピイです、仲良く遊んでます。

-

-

-

-

yuki⭐︎

-

かぴまる

-

そうぱん

-

ヤムヤム

-

-

ふかあや

-

-

-

-

なみすけぽんこつ

-

みとう

-

生チョコ

-

むぎちゃんパパ

-

-

あさな

-

-

-

aoba

-

-

shiro

-

ゎんゎん

-

-

ぱれさん

-

happyくぅ

-

-

-

-

-

しょぶるん

-

-

あぶのニャンママ

-

-

あーあちゃん

-

-

-

-

むっちゃんはるさん

-

-

フェンネル宜しくお願いします。

-

-

よ。

-

-

みなっち

-

はあと

-

-

おこめ

-

浜松のスナフキン

-

-

Fuwari

-

ぽっぽちゃんです。

-

ナギサ

-

-

latte

-

でんどろ

-

しばいぬ

-

ルッコちゃん

-

t〜子よろしくお願いします。

-

ディズニー大好き

-

-

-

ハシビロコウちゃん

-

さかな2023

-

-

-

むむむむむ

-

-

マリモ

-

-

-

-

-

みかんちゃん。

-

ryoko

-

-

-

sa-ya

-

-

ゴールデン珈琲

-

かばみ

-

なのはな

-

sat①

-

白骨魚よろしくお願いいたします。

-

もぐちゃん

-

-

あらふね

-

ひろと

-

-

はるちゃん。

-

フルーツ

-

かわっち

-

-

maru00

-

よっしい

-

ぴーたろー

-

ゆきぽ

-

-

よう。

-

-

ゆきあかり

-

-

ドラミーゴ

-

あさ

-

あくびちゃん紙製品はエリエール一択!ふわふわ優しいものが好きです。

-

くリぼう

-

-

-

ゆゆゆん

-

-

-

-

けんたまま

-

ちからこ

-

あんみつひめ

-

代翁

-

-

-

-

オリ

-

Emma

-

暴走天使

-

COCO助

-

-

るるた

-

万三郎

-

-

うさうさぽん

-

舞

-

たかぴ

-

-

omochi

-

mimosa

-

sanri

-

-

-

-

-

-

みいママ

-

しろぽん

-

KoooJ

-

草取り名人

-

シャギ

-

JOY

-

-

-

ゆきべー

-

leeエコ

-

-

-

ふーにゃ

-

北乃虎吉

-

ピカチュー

-

たたたたあエリエール商品お肌に優しく大好きです♪

-

-

雪ん子

-

みんみんタワー

-

-

なんじゃもんじゃ(退会者)私のニックネームは孫から教わったゲームの名前です 札にいろんな名前を付けていい当てるゲーム 中々記憶力がないと難しいんです

-

リラックマルカ

-

-

なおちゃんこ

-

-

しろだいすき

-

-

0000

-

占い好き

-

-

-

-

-

匿名希望

-

-

-

みるるん

-

-

ぴろこ

-

インコのママさん

-

-

ぽん

-

れんさわぜん

-

-

-

ミソサザイ

-

ギフト

-

-

ゆんぽこ

-

ぽんで

-

-

-

-

-

-

りょうさん

-

-

あゆう

-

-

ショウタロウ

-

-

-

-

-

-

みゆあり

-

みみみーくん

-

シャンのおちり

-

ゆきがえる

-

-

-

bluesky

-

-

たけのこ舞茸

-

やもりお

-

-

おたまご

-

しばらん

-

-

テルチャン